1. Hay mujeres, pero ¿cómo?

- Duración: 60/90 min

- 60/90 min

- Agrupamiento: en equipo o individual

- Cinco equipos. En conjunto.

Durante los últimos años, como respuesta a la demanda del público y la crítica feminista, no es tan infrecuente que las mujeres sean protagonistas de videojuegos, series y transmedia. No cabe duda que hemos dado un paso adelante. No obstante, ¿es suficiente para que aprendamos y vivamos en igualdad? ¿No había también bastantes mujeres en el Quijote (1605-1615), cuando ellas no eran reconocidas ni leídas como autoras, en proporción a sus méritos?

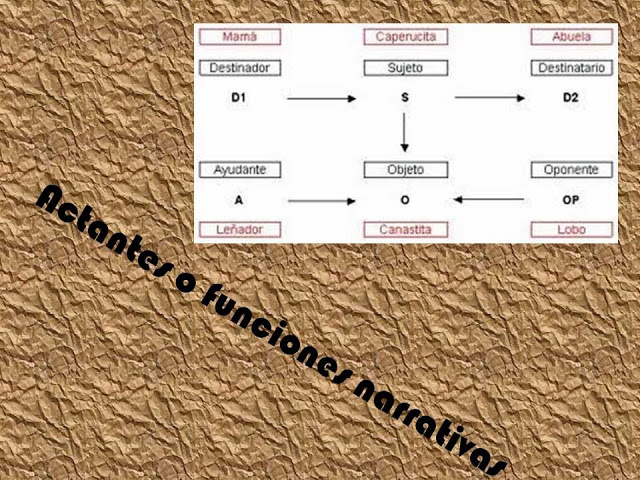

Antes de asentar una opinión debemos conocer mejor los procedimientos para la construcción de los personajes; y, concretamente, los tropos y las figuras con que se establecen los géneros (identidad de género o gender identity).

Vamos a servirnos durante el Breakout del estudio realizado por el equipo de Feminist Frequency y Anita Sarkeesian sobre las figuras (tropos) con que se disfraza a las mujeres y se define su feminidad en los videojuegos; al mismo tiempo que a los hombres y su masculinidad; e incluso a las personas no binarias y los signos queer de un género distinto o inclusivo.

Comienza por analizar los problemas y contestar brevemente a las preguntas iniciales.

Personajes femeninos de ayer y de hoy

Preguntas iniciales

Reflexiona un poco, para empezar:

1. ¿Hay más hombres o más mujeres en primera línea de los videojuegos que conoces?

2. ¿Qué roles desempeñan: protagonistas, secundarias, personajes decorativos?

3. ¿Ocurre lo mismo en la narrativa digital y audioviosual a través del cine, la animación o las series? ¿Qué cambios, si los hay, has advertido desde hace una década (o sea, a lo largo de tu vida)?

- Paula Croft, "Heroínas dentro y fuera de la pantalla", Meristation, 24-8-2018.

- Feminismo e igualdad en las artes escénicas, digitales y audiovisuales.

4. Teniendo en cuenta nuestro análisis del Quijote, en este curso o en cursos anteriores, contesta a esas preguntas con sentido crítico:

¿Consideras que Cervantes tiene la intención de representar a tantas mujeres como hombres, en atención al público lector femenino?

¿Hay algunas que tengan continuidad a lo largo de la historia, durante todo su arco narrativo? Si las hay, ¿qué papel desempeñan?

- Joan Oleza (2008): "¿Mujeres modernas en el Quijote? Opciones en el Quijote y fuera del Quijote: una galaxia de mujeres". En Fanny Rubio (ed.), El Quijote en clave de mujeres. Toledo, Empresa pública Don Quijote-SECC, pp. 42-68.

- Francisco Márquez Villanueva (1975): Personajes y temas del Quijote. Consulta el índice para comprobar que nuestro análisis coincide básicamente con el suyo.

Los problemas se hacen visibles

Es muy de agradecer que las expertas y los críticos de videojuegos se posicionen en favor de la igualdad (Hobbyconsolas, Meristation, VidaExtra, MovistarRiders, Vandal, etc.), como respuesta a las demandas del feminismo.

Aun así, basta con realizar una búsqueda en Youtube para que los problemas se hagan visibles: "Mujeres + personajes + videojuegos". Aunque los contenidos hayan cambiado cuando hagáis click sobre el enlace, todavía quedará mucho que aprender. Como muestra, este botón:

Imaginamos el efecto contradictorio, la perplejidad o la simple indignación que os habrá provocado el visionado rápido del vídeo. No podemos, ni queremos, utilizarlo como guía para el aprendizaje.

En vez de ese contenedor de violencia (verbal y no verbal), vamos a seguir el orden de ideas que nos ofrece el análisis de Paula Croft (2018): "Heroínas dentro y fuera de la pantalla", Meristation, 24-8-2018.

Cambios y resistencias al cambio: en proceso hacia la igualdad

1. Heroínas: ha cambiado el diseño de algunos personajes femeninos

"Lara Croft, a pesar de estar planteada para un público mayormente masculino en su primera etapa, debido a tener un modelo físico sexualizado, fue muy importante para toda una generación de niñas y jóvenes que podían llevar a una arqueóloga aventurera en lugar de a otra copia de Indiana Jones (tal y como fue concebida en los primeros diseños). Casi sin quererlo, Toby Gard y el equipo de Core Design y Eidos Interactive crearon un icono femenino que pasaría a la historia y continuaría a día de hoy con sus aventuras de exploración de tumbas y lucha por descubrir lo sobrenatural". Paula Croft, art. cit.

- ¿A qué crees que se deben las obvias diferencias entre la exaltación épica de los héroes masculinos y la sexualización de las heroínas, más o menos degradante, en muchos videojuegos y series?

2. Heroínas y héroes intercambiables

"Otras de las [heroínas] clásicas, como Samus Aran o Chun-li, supusieron una grata sorpresa cuando en el final secreto se descubría su género al desprenderse de la armadura o una elección clara en el momento de seleccionar personaje en la lucha, respectivamente". Paula Croft, art. cit.

- ¿Cuál de las dos opciones preferirías en el guion de un videojuego hecho por ti: que su género sea una incógnita hasta el final o que se elija desde el principio?

.1.jpg)

3. Les está costando empoderar a las princesas

"Otras míticas, como Zelda o Peach, fueron concebidas como princesas que debían ser salvadas por los héroes de sus franquicias: Link y Mario. Todavía tienen mucho por lograr, ya que a pesar de haber visto a la princesa de Hyrule [Zelda] en posiciones más independientes de poder, como lo eran sus formas de Tetra [The Wind Waker] y Sheik [Ocarina of Time] (sin contar los juegos que no forman parte de la historia de la saga directamente, como Hyrule Warriors o Smash Bros.) nos damos cuenta de que en cuanto recupera su vestido queda de nuevo relegada a un papel totalmente secundario en el que debe cumplir su destino como princesa. Aun así, donde vimos a una Zelda más construida y desarrollada fue en el último Breath of the Wild. Una joven con inseguridades humanas con un gran peso sobre sus espaldas para cumplir la leyenda a la que siempre ha estado encadenada.

Peach lo tiene todavía más complicado, siendo relacionada con el clásico y cerrado concepto de la princesa que necesita salvación porque no puede liberarse ella misma. Un logro que tuvo fue disponer de un juego en el que se daba la vuelta a la situación y era ella la que debía salvar a Mario de las garras de Bowser, aunque la interfaz y muchos de los detalles fueron modificados para tener un aspecto mucho más rosa y encajar así en la idea preconcebida de que éste es un color de chicas". Paula Croft, art. cit.

- ¿Por qué crees que se resisten diseñadores y desarrolladores a abandonar el molde: "princesas que debían ser salvadas"?

4. Más cambios: de subalternas a (algo, poco, bastante) protagonistas

"Otros personajes femeninos que en un inicio fueron concebidas como secundarias, sidekicks que acompañaban al héroe principal en sus aventuras, han acabado obteniendo un protagonismo mucho mayor con el tiempo: Emily Kaldwin de Dishonored, Elena, con Chloe Frazer y Nadine Ross de Uncharted o Ellie de The Last of Us (...).

En otras sagas conviven personajes masculinos y femeninos y a pesar de que el papel principal suela recaer en un héroe, las mujeres que lo acompañan son igual o incluso más relevantes que el protagonista. Ejemplos de ello son Cirilla de Cintra de The Witcher 3 o The Boss [adaptaciones de de la Saga del Brujo], Meryl, EVA (o Tatyana), de la saga Metal Gear".

- ¿Crees que hay una nueva tendencia, desde hace pocos años, a reconocer mayor protagonismo a personajes femeninos, tanto en los videojuegos como en la narrativa literaria y audiovisual: narrativa fantástica y distópica, cine, series, manga, etc.? Pon algún ejemplo después de consultar este enlace.

5. Mayor visibilidad de las relaciones homosexuales lésbicas

"A ella se le suma el hecho plausible de Naughty Dog de presentar un beso con su pareja de The Last of Us 2 en el último tráiler presentado en el E3 2018; hace que Naughty Dog entienda la necesidad de representación del colectivo LGTBI más allá del protagonismo femenino para equilibrar una balanza que siempre se decantó hacia uno de los costados".

- ¿Te produciría rechazo el amor gay o lésbico en los videojuegos y en narraciones audiovisuales? Si respondes que no, ¿por qué crees que a otras personas sí? (y viceversa).

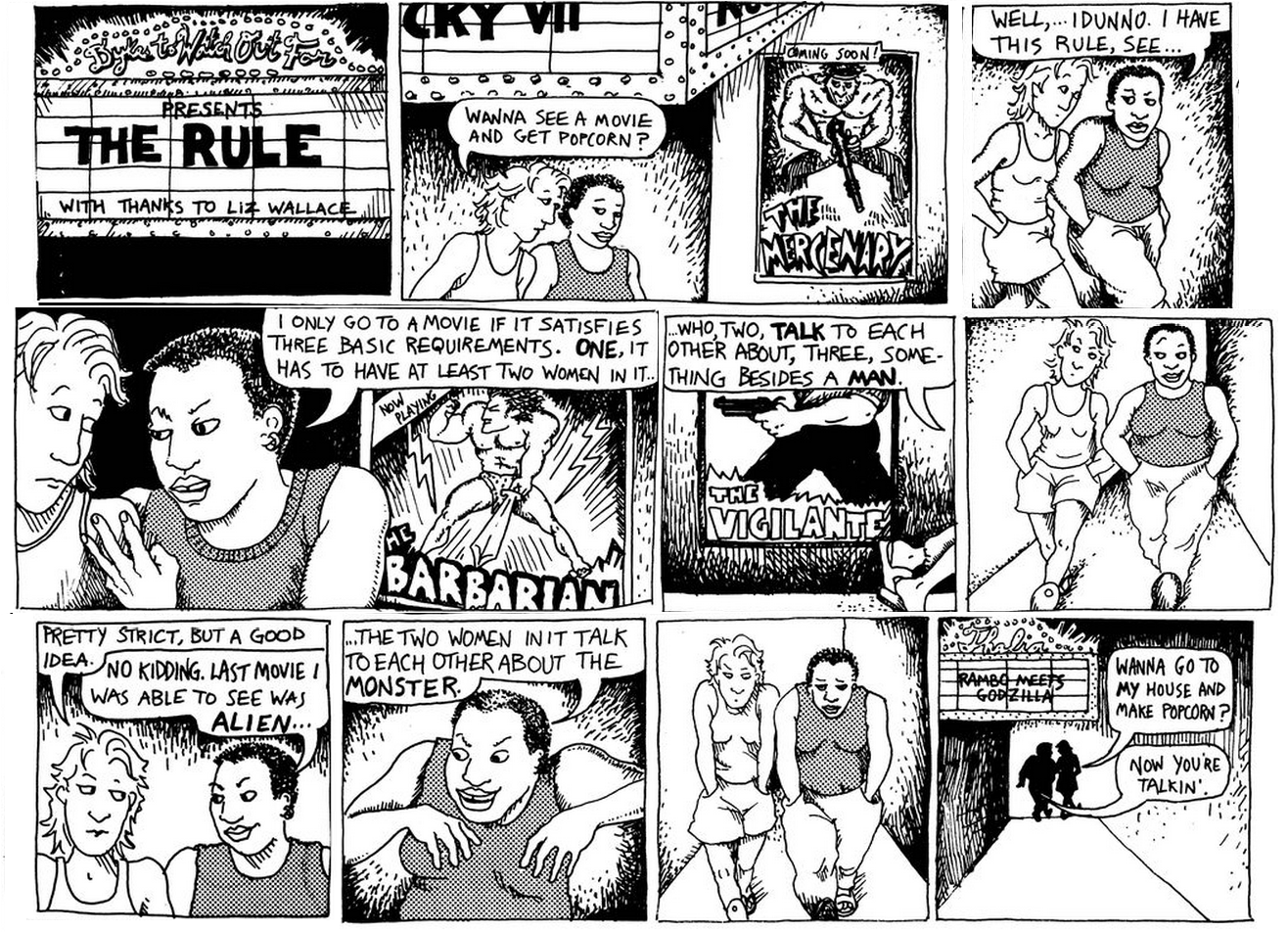

6. Habría que cambiar las historias para que fueran mejores

"Eurídice Cabañes (doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid) señala: “aunque cambiásemos todos los personajes masculinos a mujeres las historias siguen siendo patriarcales. Es muy importante que las historias estén bien construidas y tengan una perspectiva femenina”, citando como ejemplo de ello a Life is Strange".

- ¿Cuánto (cómo, en qué) tendría que mejorar una historia para que resultara atractiva a las jugadoras y los jugadores por sí misma, en vez de por el uso apabullante de la sexualidad y la violencia?

7. La clave está en la autoría: quién produce y cómo diseña los videojuegos

"Isabel Cano [profesora en diseño de videojuegos] coincide con la idea aportada por Cabañes: “En videojuegos tenemos un ejemplo así en Portal. Todas son personajes femeninos (Chell, GlaDOS) y no hay problema con ello. Creo que si quieres aportar un cambio a una industria que lleva mucho tiempo arrastrando micromachismos necesitas a una mujer con conciencia de género en el proceso de desarrollo. Debe haber mujeres en todo el proceso de desarrollo y sobre todo en el guion si se quieren realizar buenos personajes femeninos que no nos chirríen a nosotras y veamos algo extraño”.

- ¿A qué se refiere Isabel Cano con: "la conciencia de género en el proceso de desarrollo" del videojuego?

A. Si se realiza en clase en días previos, esta es la secuencia de aprendizaje cooperativo:

1) De forma individual y con la guía de la docente, leemos, visitamos algunos enlaces y observamos.

2) Respondemos a las preguntas iniciales en equipo, siguiendo la estructura 1-2-4.

3) Compartimos las respuestas con el conjunto del grupo-aula, a través de un portavoz o vocera.

Cada persona consigna las respuestas que prefiera en una nueva entrada de su portafolio individual.

B. Si se realiza individualmente para preparar el Breakout.

1) Visita algunos enlaces de entre los propuestos, lee y observa los vídeos o imágenes.

2) Responde a las preguntas iniciales, de acuerdo con tu criterio.

3) Consulta tus dudas a través del foro de la plataforma educativa (Moodle, Classroom, Edmodo, etc.).

4) Comparte las respuestas con el/la docente, después de publicarlas en tu portafolio personal.